2023年10月にこちらの「吉田茂に飲んでもらいたいミルクティブレンド」という商品を作り、その後「西行法師に捧ぐ 旅疲れを癒すほうじ茶(現西行法師に飲んでもらいたいほうじ茶)」を2023年12月に発売開始しました。

大磯町にある明治記念大磯邸園の「旧大隈重信別邸・旧古河別邸」「陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸」が2024年11月23日より一般公開されています。

それに合わせ、(お茶の店ニルマーネル店主の趣味で)「大隈重信に飲んでもらいたい上級緑茶」「伊藤博文にのんでもらいたい番茶」を新しくリリースしました。

同時に「松本順に飲んでもらいたいミルクティブレンド」のパッケージや価格などをリニューアルしています。

吉田茂に飲んでもらいたいミルクティブレンド

西行法師に飲んでもらいたいほうじ茶

大隈重信に飲んでもらいたい上級緑茶

伊藤博文に飲んでもらいたい番茶

松本順に関しましては茶葉量の調整、パッケージと価格のリニューアルとなります。

なお、こちらの商品のティーバッグ素材は生分解性のソイロンを使用しております。

ーーーーーーーーーーー

ところで、そもそも「松本順」という人をご存じでしょうか。

大磯町の海水浴場を開き、寂れた元宿場町を再興するため尽力した「大磯町の恩人」と呼ばれる方です。

音だけ聞くと「松本潤」さんと間違えてしまう方が多いため、私は密かに「大磯のマツジュン」と呼ばせていただいております。

松本順について

松本順(1832年~1907年)は幕末から明治にかけて活躍した医者です。

父は佐倉藩藩医を務め、順天堂大学の基礎となる佐倉順天堂を開いた蘭方医、佐藤泰然。

彼の次男として生まれ、幕府奥医師の松本 良甫の養子となります。

奥医師になる前は長崎海軍伝習所に赴き、オランダ軍医ポンぺを師事。

のちに奥医師として徳川家に仕え、14代将軍家茂の最後を看取った方としても有名です。

江戸幕府が崩壊していく中、1868年の戊辰戦争では最後まで新政府軍と戦おうとする会津藩の藩士たちの命を助け、共に倒れ行く覚悟でした。

会津藩のもとで京の警備にあたっていた新選組との交流もありました。

しかしながら時代は松本順を必要としたのでしょう。

捕縛されるものの命は助けられ、東京早稲田に西洋式病院「蘭疇舎(らんちゅうしゃ)」を造ります。

のちに山形有朋に請われ、兵部省に出仕。

明治6年(1873年)大日本帝国陸軍初代軍医総監となります。

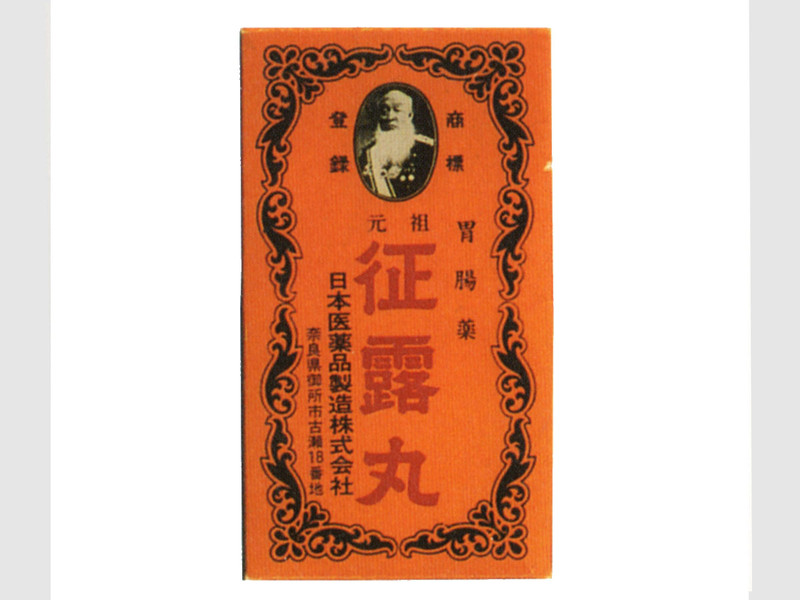

「日本医薬品製造社製」の「征露丸(せいろがん)」の写真は松本順です。

日露戦争の頃の”露西亜を征する”から、「征露」の字があてられています。

▼画像引用:https://yamada.sailog.jp/weblog/2015/05/post-a602.html

陸軍軍医総監を離れたのちに大磯町に海水浴場を開き、海水浴の効能を広めるため奔走。(この頃に伊藤博文に直談判して大磯駅を誘致しているようです)

また温泉の効能についても指南をし、民間療法の普及に力を入れます。

74歳(1906年)、大磯町の邸宅にて没。

大磯町鴫立庵に埋葬、数年後に現在の妙大寺に改葬されています。

松本順と牛乳の深い関係

松本順は上述していますが、民間療法や公衆衛生教育の普及に尽力し、海水浴(塩湯治)、マスク、牛乳などが広く知られています。

※マスクについてはこちらが詳しく、興味深いです。→北多摩薬剤師会おくすり博物館余話

牛乳の飲用はいつからなのでしょうか。

日本で初めての酪農は徳川吉宗(1716年 – 1745年)の時代だとされています。

インド産と思われる乳牛3頭が飼われ、薬のように使われていたとか。

千葉県には”日本酪農発祥の地”があります。

▼参考:日本酪農発祥の地 千葉県酪農のさと

1858年日米修好通商条約交渉で来日していたハリスは牛乳を飲みたいとしきりに言って周囲の人たちを困らせたというエピソードもあります。

当時の日本人にとって牛は農民が田畑の作業や荷物を運搬するために飼育するものであり、牛乳は子牛が飲むもの、という考え方だったようです。

▼参考:一般社団法人Jミルク

徳川将軍が飲用していたとて、一般の方々が牛乳を飲用していた訳ではないとここから分かります。

一方、松本順は若い頃から蘭学に親しんでおり、長崎で師事したオランダ軍医ポンぺにも牛乳飲用や海水浴の重要性は学んでいたのだろうと思われます。

1866年には横浜でも酪農が開始。

幕末の動乱期に開始したため、非常に困難を極めたようですが1868年(明治元年)には軌道にのったとあります。

外国人居留地に住む方たちの生活に牛乳は欠かせないものだったからでしょう。

1870年(明治3年)には親戚に酪農を始めさせたりもしています。

当時仕事を失った武士たちの救済策として”牛乳屋”が多く作られていたようです。

▼参考:士族のチャレンジが原点 都心の酪農、史跡を歩く 畑中三応子 食文化研究家

親戚中、生活計なき者をして、別に牛乳店を開かしめ、米国の乳牛を購わしめ、四方の需要に供せり。然るに、これを好まざる者が多き故に、多少の策を画したるに、ようやくにして需用者多し(阪川当晴と云う。今なおいよいよ繁盛を来たし、販売すること甚だ盛んなり)。のち陸軍に奉仕する時、他に牛乳を得る所なければ、この人に命じたるより、今において陸軍用牛乳を専売し、家すこぶる富めり。

▼引用元:松本順「蘭疇自伝」

大磯町では1888年(明治21年)から酪農、搾乳業が始まりました。

これは松本順の直接の指導があったためではないかとされています。

1890年(明治23年)には大磯町内の酪農所は3軒(乳牛頭数9頭)になっています。

▼参考:中郡酪農発達史

松本順が最晩年に暮らした邸宅近くでも牛が飼われていたそうです。

今回のブレンドティのコンセプトについて

これだけ健康のために牛乳飲用を推し進めた松本順ですから、どこかにミルクティを飲んだというような記述がないのかと資料を漁りました。

しかしながら残念ながら今のところ紅茶について松本順自身が発言している資料は見つけることができません。

紅茶だけではなく茶飲料全般について何もありません…。

※お茶菓子については大磯町の菓子屋で菓子を購入したり、菓子名をつけたりしています。

幕末から明治ですので、世界的に紅茶の需要が高く、長崎にもいたことがある松本順であれば恐らく紅茶も飲んだことがあったろうと想像できます。

松本順が長崎に居た頃ならば、オランダが中国から輸入していたイメージの紅茶が良いだろうかとも考えてみましたが、牛乳を勧めるためにはミルクティに合う紅茶の方が良さそうだと思いました。

松本順はお酒が大好きで、かなりの酒豪であったとか。

また、牛乳をはじめとする西洋の食に通じたと考え合わせると、牛乳に合うしっかりとパンチのあるブレンドが良いのではないかと考えました。

アッサムCTCやスリランカの紅茶を使用し、コクとパンチのあるミルクティブレンドに仕上げました。

「吉田茂に飲んでもらいたいミルクティブレンド」との対比をお楽しみいただければと思います。

あちらはストレートでもお召し上がりやすく、軽い口当たりのブレンドです。

毎月一度「茶と遊ぶ」講座を開催させていただいている大磯町鴫立庵などで置いていただいています。

鴫立庵には松本順が亡くなったのち家族とともに埋葬された時の碑があります。

(現在は妙大寺に改葬されています)

ゆかりのある場所に置いていただけること、感謝申し上げます。

お勧めの淹れ方

ティーバッグには2.5gの茶葉が入っています。

およそ150㏄(ティーカップ1杯分)の熱湯にティーバッグ1個を入れ、カップに蓋をし、静かに待ちましょう。

抽出時間の目安は

・ストレートティ:2分~3分

・ミルクティ:3分~5分

程度がおススメです。

しっかりとしたブレンドに仕上げていますため、是非ミルクを入れてお召し上がりください。

コメント